'이중섭미술상' 20년… 한국 현대 미술이 보인다

'역대 수상작가 20인 展'

◆전후(前後)의 절망부터 최신 개념미술까지

1회 수상자 황용엽(77)씨와 7회 수상자 김한(77)씨는 전쟁으로 월남한 실향민이다. 전쟁의 비극, 인간의 실존, 망향(望鄕)의 한이 이들의 화폭에 짙게 배어있다. 오원배(9회·55)씨도 현대인들의 실존문제를 파고들었다.

이중섭미술상은 여성 작가들에게도 꾸준히 갈채를 보냈다. 윤석남(8회·69)씨는 여성의 삶을 적극적으로 표현한 '1세대 페미니스트 작가'다. 석란희(17회·69)씨는 자연에서 영감을 받은 여유롭고 생동감 넘치는 추상화로 명성을 얻었다.

해를 거듭하며 수상자들은 한층 다채로워졌다. 권순철(4회·64)씨는 프랑스, 김차섭(14회·68)씨는 주로 미국에서 활동하며 한국 미술의 위상을 높였다. 강관욱(11회·63)씨는 신과 인간의 관계를 탐구한 조각으로, 임송자(16회·68)씨는 서정적이고 명상적인 부조로 한국 현대조각을 풍요롭게 만들었다. 홍승혜(19회·49)씨는 공간 분할을 통한 순수 추상에 골몰했고, 정경연(20회·53)씨는 섬유미술을 순수미술로 끌어올렸다는 평가를 받았다.

- ▲ 19일 개막하는《이중섭미술상 20년의 발자취 전》은 한국현대미술을 대표하는 작가 20명이 각자의 미학을 끝까지 밀어붙이는 만화방창의 향연이다. 이만익씨의〈대한국인 안중근〉, 윤석남씨의〈49��〉.

역대 수상작가들은 '한국 미술'의 정체성에 대해 깊이 고민했고, 큰 산맥에서 솟아오른 서로 다른 봉우리처럼 각자의 미학을 끝까지 밀어붙였다. 고 김상유(2회·1926~2002) 화백은 달이 뜨고 부처가 웃는 풍경을 정갈하고 고적하게 묘사했다. 최경한(3회·76)씨는 문인화 정신을 담은 추상화를 그렸다는 평을 듣는다. 이만익(5회·70)씨는 주몽, 안중근 등 민족혼이 깃든 소재를 힘찬 필치로 그렸다. 김경인(6회·67)씨는 20년 가까이 가장 한국적인 소재 중 하나인 소나무를 그려왔다.

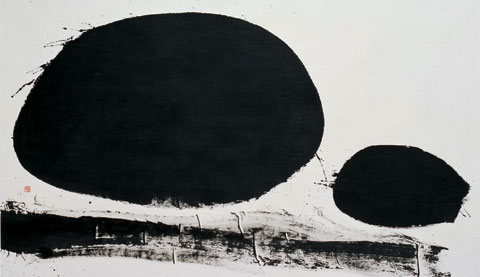

강경구(12회·56)씨는 먹 대신 아크릴 물감을 캔버스에 겹겹이 칠해 한국화의 새로운 가능성을 모색했다. 정종미(13회·51)씨는 깊은 색감의 《오색산수》 연작으로 관람객의 마음을 적셨다. 김호득(15회·58)씨는 팔뚝만한 붓에 검은 먹을 찍어 일필휘지하는 수묵추상의 길을 걸었다. 민중미술에서 출발한 손장섭(10회·67)씨와 민정기(18회·59)씨는 동양화와 서양화를 접목한 독특한 화풍을 이뤄냈다.

- ▲ 김호득씨의〈계곡〉.

이중섭미술상 운영위원인 임영방(79) 전 국립현대미술관장은 "민족을 대변해온 조선일보가 한국 미술을 끌고 갈 작가를 선정한다는 데 큰 의의가 있다"며 "역대 수상작가들이 진취성과 창의력을 겸비하고 성실하게 작품활동을 하는 모범적인 예술인 상을 보여주고 있어 이중섭미술상의 위상을 더욱 높이고 있다"고 했다.

[이중섭미술상]

이중섭(1916~1956) 화백의 예술혼을 기리기 위해 제정됐다. 이 화백 30주기인 1986년 구상(具常·1919~2004) 시인을 비롯한 문화예술인들이 상(賞) 제정에 관해 뜻을 모았고, 이듬해 이 화백과 친교가 있었던 화가 24명이 십시일반으로 자신들의 작품을 내놓았다. 1988년 이중섭기념사업회는 이 작품들을 조선일보사에 기증했고, 조선일보사는 이중섭미술상을 제정해 1989년 첫 수상자 시상식을 가졌다. 초창기에는 이 화백과 같은 장르인 서양화 위주로 수상자를 선정했으나 점차 한국화와 조각, 설치미술까지 범위를 넓혀오며 한국 최고 권위의 미술상으로 평가받고 있다.

'예술의 향기 > 미술소식' 카테고리의 다른 글

| 한국 구상작가들의 모임인 영토회(嶺土會) 정기전 (0) | 2008.12.09 |

|---|---|

| 그림이 있는집 (0) | 2008.06.24 |

| 아트페어(Art Fair) - 바젤 (0) | 2008.06.06 |

| 포스트모더니즘·페미니즘의 전위, 386 여성작가 (0) | 2008.04.08 |

| 이머징 아티스트 작품전 - 신진 작가 25명 (0) | 2008.04.08 |