‘그림 읽어주는 여자’ 한젬마의 화가 집 탐방기

|

긴 생머리를 단정하게 묶고 차분한 목소리로 ‘그림 읽어주던 여자’ 한젬마가 5년만의 신작을 들고 돌아왔다. 먼저 눈에 띄는 것은 그녀의 짧은 바가지 머리. 프랑스 영화 ‘아멜리아’의 주인공을 연상하는 사람들에게 한젬마는 박수근의 그림 ‘아기 업은 소녀’의 헤어스타일이라고 말한다. 20세기 초반 우리 땅에 존재했던 씩씩한 우리 언니, 갓난이를 표현하고 싶었다는 것.

‘한반도 미술 창고 뒤지기 시리즈’(전3권 예정)의 첫 두 권인

<화가의 집을 찾아서>와 <그 산을 넘고 싶다>(샘터. 2006)는 헤어스타일에서부터 그림을 표현하고자 한 저자의 열정과 의욕이 그대로 묻어나는 책이다.

한젬마는 기꺼이 발품을 팔아서 화가의 유족을 만나 인터뷰하고, 화가의 생가를 직접 찾아가고, 화가를 기념하는 각 지방의 미술관을 취재했다. 이는 그림 뒤에 가려진 화가의 삶을 불러내 생명을 부여하는 작업. 책은 이렇게 수집한 자료를 바탕으로 우리나라 근현대 화가들의 생애와 작품 세계로 독자를 안내한다.

미술에 문외한인 독자에게도 그녀의 안내는 결코 부담을 주지 않는다. 그림과 생가에 얽힌 일화를 통해 화가를 좀 더 친근하게 만들어 준다. 그렇게 좁혀진 거리가 작품에 대한 이해를 돕는다.

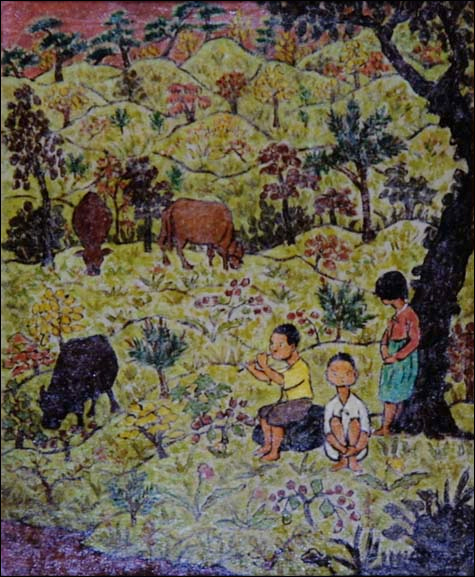

‘소와 목동의 화가’로 유명한 양달석의 이야기가 그러한 예.

“젊은 날, 그는 전시회에 출품할 수 있는 좋은 기회를 얻었는데 문제는 화구를 마련할 돈이 없다는 거였다. 당시 그의 셋째 아들은 뇌염에 걸려 한달 동안 입원 치료를 받아야 할 처지였다. 입원비냐 화구냐. 아마 그에겐 그 양자택일이 햄릿의 죽느냐 사느냐보다 더 절실한 문제였을 것이다.

자식은 다시 낳으면 되지 않냐. 하지만 이번 전시회는 기회를 놓치면 두 번 다시 오지 않는다... 그 때 그의 아내는 그렇게 말했다고 한다. 아내의 말에 힘입어 그는 결국 화구를 사고 말았다. 그리고 그림이 완성되던 날, 셋째 아들은 결국 죽었다. 여산은 손수 액자와 관을 짜서 하나는 서울로 하나는 공동묘지로 보냈다. 그리곤 아들의 무덤가에서 사흘 밤낮을 울었다.”

양달석은 또 어느 날 새벽 그림을 그리다 갑작스런 통증에 넘어졌는데 하필이면 쓰러진 자리에 넷째 아들이 자고 있었다. 두 번이나 아들을 잃은 슬픔은 그 크기를 짐작하기도 힘들건만, 그의 그림에는 전혀 그런 내색이 없다. 자연과 어우러진 소와 목동은 한없이 여유롭고 평온하기만 하다.

한젬마는 그가 슬픔에 초연해진 거라고 추측한다. “마치 울다 지친 끝에 카타르시스가 찾아오듯이 슬픔도 슬픔의 밀도가 점점 높아지다 한계치에 다다르게 되면 어느 순간 슬픔을 넘어서게 된다” 는 것.

이야기를 듣고나서 보는 양달석의 그림은 여전히 맑고 투명하지만 그 순수함에 도리어 가슴이 미어진다.

이 외에도, 만원짜리 지폐의 세종대왕을 그린 운보 김기창, 옥중 체험을 토대로 만들어진 이응노의 ‘군상’, 어른 한 사람이 누우면 절반을 차지할 정도로 작은 장욱진의 방 등 책은 화가와 그림, 집에 대한 갖가지 일화들을 풀어낸다.

한젬마의 땀이 만든 이 풍성한 일화들은 책에 사람의 체취가 자아내는 따뜻한 감성을 불어넣는다.

한젬마의 한반도 미술 창고 뒤지기 시리즈

가까이 하고 싶지만, 가까이 하기 힘든 것이 바로 미술이다. 특히 눈에 보여지는 것으로 작가가 표현하고 싶었던 것을 유추해 낸다는 것이 일반인에게는 쉽지 않다. 좀처럼 쉽게 다가설 수 없는 미술에 한발자국 다가설 수 있는 교량과 같은 역할을 해 준 한젬마. 그녀가 ‘그림 읽어 주는 여자’ 이후 7년 만에 한반도 미술 창고 뒤지기 시리즈 중 첫 두 권인 [화가의 집을 찾아서]와 [그 산을 넘고 싶다]를 들고 대중 곁에 다가섰다

파이미디어 북데일리,2006.8.11

'예술의 향기 > 미술관련 책' 카테고리의 다른 글

| 네게 화가가 될 자유를 주노라 (0) | 2008.04.05 |

|---|---|

| 그림 아는 만큼 보인다 -그림 읽기의 기본공식 (0) | 2008.04.05 |

| 스케치 쉽게 하기 시리즈 (0) | 2008.03.02 |

| 고흐보다 소중한 우리 미술가 33인 (0) | 2008.03.02 |

| [스크랩] 이미지로 보는 서양미술사 (0) | 2007.12.08 |